|

戈壁荒漠里的新疆监狱

新华网新疆频道 曹志恒/文 陈卫东/摄影 张鸿墀/编辑

周生斌/制作 新疆维吾尔自治区有23座地方监狱,大部分建于20世纪50年代;新疆监狱地处戈壁荒漠,自然条件比较恶劣。在人们的想象中,新疆监狱封闭落后,2003年底,新华社记者行程万里,在新疆许多监狱感受到对罪犯实施人性化改造与社会法治文明同步前进的气息,如果不是亲眼所见,谁也不会相信这就是边疆地区高墙大狱里的生活。

“双语”让我们开始沟通

2003年11月24日,是新疆喀什监狱"亲情接见日"。

|

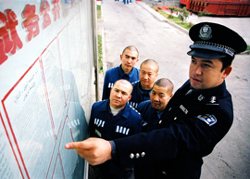

新疆监狱系统广泛开展“双语”学习。

各族干部和犯人可以顺畅交流。 |

|

新疆第三监狱对犯人施行人性化管理。

图为犯人到心理矫治室接受矫治。 |

维吾尔族服刑人员阿不来提接见妻子和女儿后,监狱民警孙晓明仔细检查了亲人送来的衣物和食品。在确定没有禁带物品后,孙晓明微笑着用流利的维吾尔语和他交谈了几句,阿不来提点头离去。

记者询问孙晓明刚才说了些什么?孙晓明回答:"我告诉阿不来提,亲人对他这么关心,一定要好好改造,争取早日与家人团聚。"

为了更好地开展监管工作,增加民警和犯人之间的相互交流,新疆大墙内民警学习"双语"者不断增多。目前,一部分监狱民警已能熟练运用维吾尔语和犯人交流。

记者在新疆监狱采访时看到,少数民族警察学习汉语、汉族警察学习维吾尔语已蔚然成风。早操前和下班后,跟着广播或录音机学习"双语"的民警随处可见。同事间相互提问对答、夫妻间相互学习已经成为监狱民警的自觉行动。

在喀什监狱长期从事犯人思想教育工作的指导员王旭昌说,通过"双语"学习,民警们消除了相互交流的语言障碍,汉族民警和少数民族犯人之间的沟通容易了。

监区区长王延平说,心理沟通已经成为现代监狱民警教育改造犯人最有效的方法之一。今年42岁的民警王军,为了和先天性聋哑犯人陈胜强进行交流,消除他的心理障碍,3年前就开始自学哑语。现在王军成为监狱有名的"三语"民警。

新疆监狱系统现有民警和工作人员一万多人,由汉、维吾尔、哈萨克、回、蒙古等民族组成。由于少数民族民警数量相对较少,加上一些服刑人员汉语基础薄弱,汉族民警难以有效与之交流或进行管理。

新疆监狱管理局局长王爱国说,民警"双语"学习是满足新疆监狱教育改造工作的需要,也是监狱管理人性化的体现。有"双语"作为教育改造的手段,民警在狱政管理及信件管理等方面,可以及时掌握服刑人员的思想情绪,有的放矢进行教育改造。

|