这几天,随着小麦陆续成熟,奇台县半截沟镇腰站子村变得热闹起来。合作社忙着麦收,全国各地的游客慕名而来,一览江布拉克“麦子会爬山”的传统农耕技艺,走进村里的小麦博物馆,了解小麦与这里的不解之缘。

腰站子村地处北纬43度,是公认的优质小麦产区。这些年,“腰站子”面粉凭借其“弹牙”“麦香足”等特点在国内“圈粉”无数,吸引一批批游客来村里打卡观光。

村党总支书记唐培科是土生土长的腰站子村人,上世纪90年代就当上了村干部。他说,地还是那些地,人还是那些人,这些年“腰站子”面粉发展得越来越好,归根结底是党的政策好,让大家想干事、有奔头。

新中国成立之初,新疆粮食总产量仅为110万吨,人均口粮不足200公斤,低于联合国粮农组织认定的280公斤温饱线,离400公斤安全线更是遥不可及。人民解放军进入新疆后,面临的最棘手问题也是粮食问题,即便有钱,也很难买到粮食。且新疆远离国内粮食主产区,运距远、调运困难,想吃“调进粮”不是一件容易的事。

自己动手,丰衣足食。为了解决粮食难题,新疆军区响应党中央毛主席号召,在1950年1月发出了大生产的命令,一场艰苦卓绝的军队大生产运动拉开帷幕,新疆也就此开启跨越半个世纪的粮食增产之路。

今天,驻疆将士们战天斗地投入农业生产的号子声已经消散在历史时空中,但通过腰站子村小麦博物馆里展示的木犁、播种耧等老式农具,还能感受到新疆人为了吃饱肚子而付出的艰辛努力。

“1984年村里搞了包产到户,小麦单产翻倍,达到了300公斤水平。”在唐培科印象中,这是腰站子小麦产业腾飞的起点。通过包产到户,打破了“大锅饭”体制,激发了农民生产积极性,大家想办法改善灌溉条件,提高单产水平,基本解决了口粮问题,创造了产业发展的基本条件。

第二次腾飞的起点是2009年。腰站子村成立专业合作社,进一步放活土地经营权,将村里3.5万亩土地逐步流转经营、统一管理,农民享受土地流转分红,合作社负责生产提质。土地集中在一起,规模化、集约化生产方式得以快速普及,全村小麦单产达到600公斤水平,比包产到户那会儿又翻了一番。

吃饱饭已不是问题,如何坐拥小麦资源依托产业发展实现进一步增收,成为下一步发展重点。2017年,腰站子村在村合作社基础上成立公司,尝试农产品深加工生产销售,着手构建“从田间到餐桌”的完整产业链。

经过不懈努力,“腰站子”品牌的有机面粉、手工拉面、食用油、小杂粮等几十种优质农产品在市场上名气越来越响,腰站子村的流转土地经营,也从本村拓展到了新疆各地。同时,村里依托深厚农耕文化和邻近江布拉克景区地缘优势,建成小麦博物馆、七彩花海园等一批特色景点,走出了一条以有机农产品深加工为纽带,休闲旅游观光为一体的乡村振兴之路。2024年,腰站子村人均收入达到30600元,明显高于全国平均水平。

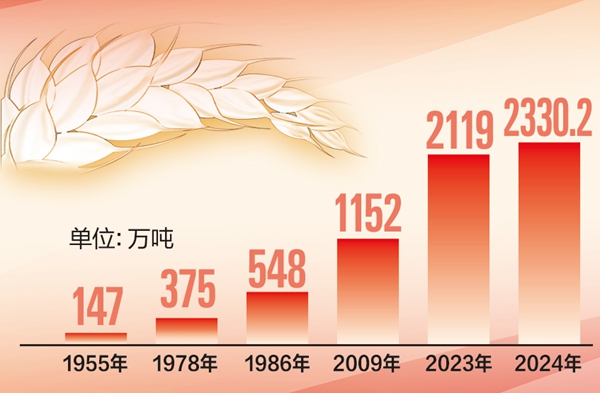

在历史的维度中,腰站子村的发展与新疆重粮抓粮的努力同频共振。自治区成立以来,全区粮食总产稳步提升。1986年总产突破500万吨,2009年突破1000万吨,2023年突破2000万吨。2024年,全区粮食产量2330.2万吨、种植面积4440万亩,分别居全国第13位、17位,分别比“十三五”末上升2位、3位,粮食连续7年实现增产。全年粮食单产524.8公斤/亩,历史上首次跃居全国第一。2022年至2024年,全区粮食净调出量累计达到1417万吨,成为全国7个粮食净调出省份之一,粮食生产实现从人力到机械化再到智能化的演变,完成了从戈壁荒漠到西部粮仓的蝶变。

2022年起,新疆将粮食工作方针由“区内平衡、略有结余”调整为“区内结余、供给国家”。这一政策转向明确了新时期新疆粮食工作的目标任务,不仅“自己吃饱”更要“供给国家”。

“我今年正好60岁了,腰站子的下一棒要交到年轻人手里了,我对他们有信心。”唐培科说。(刘毅)